寻求竞争力:对中国增长政策设计的启示

2015-04-01《比较》菲利普·阿吉翁0

1.引言

过去数十年间,发达国家的政府普遍将国内需求作为经济增长的主要驱动力,但全球化的到来已经驱动这些政府逐步把注意力转移到国内经济的竞争力方面。也就是一个国家能够将它的产品出口到国外的程度,从而可以用其较为充裕的商品和服务来交换它所短缺的商品和服务(Altomonte et al,2012)。(①Philippe Aghion,哈佛大学经济系教授,新经济增长理论领军人物,法国总统奥朗德唯一经济顾问。本文由作者在2013年12月18—19日“财新峰会:经济发展与中国改革研讨会”上的演讲修改而成。感谢《比较》特邀编辑李一南对译稿的校定。①最近,通过引入CICE(Credit d Impot Competitivite)所致的法国财政贬值,引发了需求导向型政策的拥护者和主张增强国家竞争力的学者之间的热烈讨论。)

同时,针对如何提高竞争力,贸易经济学家的看法也在变化。就像伯纳德等人(Bernard et al,2011)所解释的,过去的国际贸易理论常常强调产业间贸易,从而国际竞争力主要是指每个国家在其具有比较优势的产业进行竞争,而最新的理论则强调世界范围内企业层面的竞争力和产业内贸易。阿托蒙第等人(Altomonte et al,2012)也指出,实际上并不是国家而是企业在交换商品和服务。根据这一观点,让一个国家变得有竞争力主要是要让这个国家内的单个企业具有竞争力。

能够让单个企业在世界市场上具有竞争力的因素有两个:一是企业的生产率,二是企业的规模。在这方面,梅利兹(Melitz,2003)进行的开创性研究,提出了一个异质性企业的企业内贸易模型。该模型指出,只有具备足够生产能力的企业才能成为出口企业,因为生产能力强的企业可以通过占有一定的市场份额来负担出口的固定成本。(①在实践中,信贷约束、劳动力管制和其他类型的市场不完善都可能阻止更有生产力的企业成长为出口者所必须具备的足够规模。)

这一模型的预测得到了跨国企业层面证据的支持(可以参见Altomonte et al,2012),并且它在如何提升国内经济竞争力方面具有重要的政策含义。特别是,“纵向”或者“自上而下”的政策往往强调基于国家要素禀赋的比较优势,新的理论则呼吁针对国家中单个企业生产率增长和规模增长的横向政策。

本文的结构如下。第2部分概述最新贸易文献中关于企业层面实现竞争力的主要观点。第3部分将企业层面的竞争力和生产率联系起来。第4部分将讨论企业层面的生产率和生产率增长的潜在决定因素。第5部分考虑企业规模增长的潜在障碍。第6部分重新审视纵向目标政策(或者部门政策)的作用。第7部分基于我们的讨论,就中国的新增长战略给出一些建议。第8部分进行总结。最后,在附录中,我们提出了一个贸易自由化促进生产率增长的简单模型。(*因篇幅所限,附录略,特向作者和读者致歉,有需要者可向《比较》编辑室索取:bijiao@citicpubcom。)

2.从产业层面的竞争力到企业层面的竞争力

直到梅利兹(2003)在贸易经济学方面进行的开创性研究之前,国际贸易的主流理论普遍建立在每个国内经济都有一个代表性企业的假设之上。这包括两方面,赫克歇尔—俄林模型强调在完全竞争条件下,比较优势是国际贸易的主要驱动力;相反,克鲁格曼(1980)和赫尔普曼(1981)近期的理论则把收益递增和消费者的多样化偏好作为贸易的主要驱动力。然而,最新的证据表明,上述两种驱动力都在起作用,一国同一产业内企业间异质性的程度很高,而且这种异质性体现在企业层面的生产率、规模、企业层面的技能和工资,以及资本密集度等多个方面。另外,就像梅利兹(2003)所预测的,这种异质性,尤其是生产率方面的异质性,是企业是否参与国际贸易、参与到什么程度以及作为出口企业表现如何的一个关键的决定性因素。

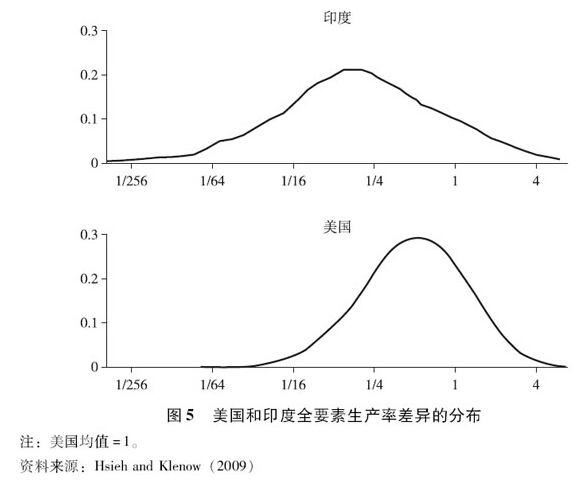

第一,赛弗森(Syverson,2004)举例证明了产业内差异的程度。在美国一个一般性的部门内,生产能力最强的10%企业,其生产能力平均是生产能力最差的10%企业的2倍。最近,谢长泰和克雷诺(Hsieh and Klenow,2009)的研究表明,在新兴经济体中,这种产业内的差异甚至更大。例如,在中国和印度,在一个一般性的产业中,生产能力最强的10%企业,其生产能力往往是生产能力最差的10%企业的5倍还多。

此外,无论是用生产率还是企业规模来衡量,企业层面的绩效分布趋向于高度倾斜(典型的帕累托分布而不是正态分布)。也就是说,有很多绩效不好的企业,而绩效好的企业很少。这反过来说明,就平均绩效而言,产业内的异质性要比国家间、产业间的异质性大得多。换句话说,忽视产业内企业的异质性,只是关注产业层面或国家层面,会导致“归并偏差”(aggregation bias,Altomonte et al,2012)。而且,如果产业内企业的异质性是通过企业在世界市场中的出口能力的异质性来反映的话,可能导致不正确的政策处方。

现在,正如梅利兹模型(2013)所假设的,只有在一定绩效水平以上的企业才能够出口。阿托蒙第等人(2012)也解释到,任何政策如果仅仅盯着提升产业层面的平均生产率,而不对该产业内企业绩效的分布、特别是不对具备出口门槛条件的企业数量产生影响,那么该政策也不会对这个产业的整体出口以及竞争力产生影响。事实上,下一部分我们将看到“少数幸运儿”的案例,即只有在特定绩效门槛以上的少数企业才能够成为出口企业或走向更普遍意义上的“国际化”。因此,直接观察企业层面的差异和理解企业层面的特征对企业出口能力的影响是很重要的(①例如,通过引入产业内企业绩效的异质性,Antras et al(2010)对所谓的“西班牙悖论”进行了解释。即,在2000—2009年间,尽管企业平均生产率(用单位劳动力成本衡量)在恶化,但西班牙整体的竞争力(用占世界出口的份额来衡量)在提升。之所以如此,是因为虽然处于出口门槛条件以下的企业的生产率在严重恶化,但处于出口门槛条件以上的企业的生产率在提升。因此,出口企业的数量还是一样的,而且随着生产率提升,他们出口的产品更多。),也就是说,不仅要考察单个企业的生产率水平,还要看这种生产率水平能否达到出口的门槛条件。

对这一部分做一下评论总结。在这里,我们试图解释为什么生产能力强的企业更易于从事国际性活动。但是,也存在从贸易开放度到企业层面生产率增长的反向因果关系。例如,通过1996—2007年间包括12个欧洲国家企业层面的新面板数据,布鲁姆等人(Bloom et al,2011)发现,来自中国的进口竞争使这些国家中的企业加速了技术变革(无论这种技术变革是用信息技术扩散、研发开支、全要素生产率增长还是管理实践的改善来测量)。在附录中,我们就贸易对生产率增长的影响,提出了一个简单的模型。

3.出口企业的生产率和其他关键特征

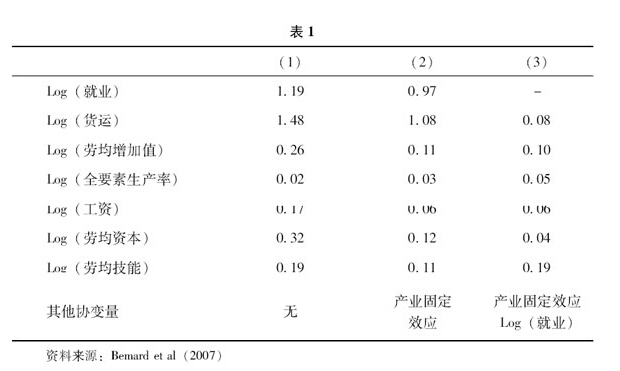

表1是伯纳德等人(2011)在2002年美国制造业普查数据基础上计算得出的。它将企业的不同特征(规模、生产率、技能等)分别对企业是否为出口企业的虚拟变量进行了回归分析。这些都是普通最小二乘法回归分析。表中列出的结果(第一列包括了非固定效应,第二列包括了产业固定效应,第三列包括产业固定效应并把企业就业的对数作为额外控制条件)给出了分别用公司规模(用就业的对数或货运的对数来表示)、生产率(用人均劳动力增加值的对数或全要素生产率的对数来表示)、技能(直接用人均技能的对数或者工资的对数来表示)或者资本密集度(用人均劳动力资本的对数来表示)表示的“出口商溢价”(exporter premium)。

最近,阿托蒙第等人又前进了一步,对多个国家的企业特征和企业层面开放度的关系进行了观察,并提出了开放度的几个维度。为了进行更可靠的比较分析,在Bruegel智库的支持下,他们实施了一个被称为“EFIGE”的企业层面大型跨国调查项目。为了构建这一数据库,他们选择了德国、法国、意大利、西班牙、英国、奥地利和匈牙利7个国家,在每个国家中又选择了大量企业来发放调查问卷。所有这些公司的雇员人数都在10人以上;在整个样本中,前4个国家各有3000家企业,英国有2000多家企业,奥地利和匈牙利大约有500家企业。基于问卷的答案,作者构建了“开放度”这个指标,来反映企业参与国际活动的性质或程度。当一家企业被问到是否在国外销售产品时,如果答案是肯定的,那这家企业就可以被称为“出口商”。同样,构建的二元指标主要是用来区别进口和非进口企业,或者用来区别是否参与外国直接投资或外包业务的企业。

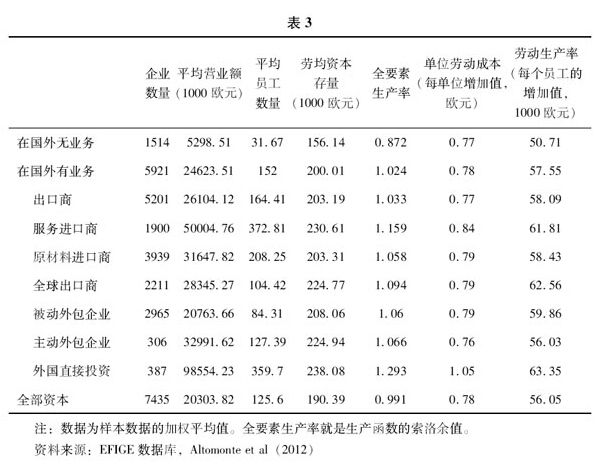

阿托蒙第等人(2012)在表2中对不同维度的企业绩效和企业开放度的不同指标进行了非常有趣的描述性统计。实践中,我们看到较大的或者资本密集度高的企业趋向于更开放。另外,出口绩效的门槛要比外国直接投资的门槛低一些。表3显示,当观察企业层面的生产率(无论是用全要素生产率、单位劳动成本还是劳动生产率来衡量)时,该结论也同样适用。也就是说,生产率越高的企业趋向于更开放,同时,出口绩效的门槛看上去要比外国直接投资的门槛低。

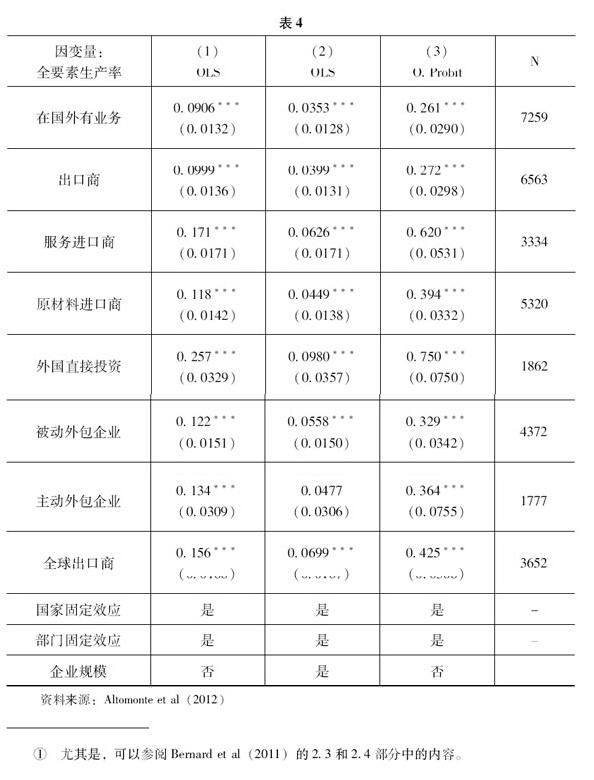

接下来,阿托蒙第等人在表4中,用全要素生产率对不同的开放度虚拟变量进行了最小二乘法回归分析。可以看到,第一,全要素生产率和不同的开放度指标之间的相关性都为正且显著。第二,参与外国直接投资活动要比成为一个出口商有更高的全要素生产率溢价要求,这与参与外国直接投资活动的固定成本要高于出口成本的观念相符。

当然,上述表中的一个关键问题在于这种因果关系的方向。尤其是,上述相关性反映的到底是企业层面的绩效导致开放,还是不断提升的开放度导致企业生产率的增长。梅利兹模型(2003)指出了绩效导致开放的因果关系,而我们在附录中提出的模型则揭示了开放导致生产率增长的反向因果关系。在该模型中,再分配效应(倾向于生产能力更强的企业)和通过创新逃避竞争效应,都有助于国内经济平均生产率的增长。从最新的关于贸易、再分配和企业异质性的实证文献看,这两种因果关系都存在。(①尤其是,可以参阅Bernard et al(2011)的23和24部分中的内容。)

4.提升生产率

这一部分将基于以下两个问题来考察生产率增长的决定性因素。第一,在发达国家和新兴市场经济体国家,分别如何促进生产率增长?第二,从不同国家的技术浪潮及其扩散模式中,我们能够学到什么?我们首先提出了一个思考生产率增长来源的简单框架,然后我们对发达国家生产率增长的来源进行考察,接下来我们把注意力转移到新兴市场经济体中生产率增长的来源。最后,我们对科技浪潮进行分析,并通过比较不同国家技术浪潮的扩散模式而得出一些启示。

4.1一个思考生产率增长来源的框架

1956年,罗伯特·索洛提出的模型表明,如果缺乏科技进步,人均GDP很难实现长期增长。另一方面,历史证据表明,生产率增长成为经济增长越来越重要的因素(可参阅Helpman,2004),但是生产率增长的源泉是什么? “熊彼特”范式是一个用来思考生产率增长及其决定性因素的很好的框架。这个范式包括四个主要观点。

第一个观点:生产率增长依赖于利润驱动的创新。创新可以是过程创新,即生产要素(如劳动力和资本)生产率的提升;或者是产品创新(引入新产品);或者是组织创新(更有效地组合生产要素)。能够提升创新预期收益的政策或制度,会引发更多的创新,进而促进生产率的快速增长。特别是更好的(知识)产权保护、研发税收减免、更激烈的竞争、更多的好学校和大学等都会促进生产率的增长。

第二个观点:创造性破坏。也就是说,新的创新会逐步淘汰旧的创新、旧的技术和旧的技能。这反过来强调了再分配在增长过程中的重要作用。

第三个观点:创新可能是“前沿性创新”,它会推动特定部门的技术前沿外移;创新也可能是“模仿性创新”或“适应性创新”,它会让某一企业或者部门追赶上已有的技术前沿。这两种不同形式的创新需要不同的政策和制度。

第四个观点:熊彼特浪潮。即科技历史是由大的科技浪潮所塑造的,伴随着新的“通用技术”(General Purpose Technologies,如蒸汽机、电气、信息通信技术等)在不同经济部门的扩散。

4.2发达国家生产率的提升

由于发达国家的生产率增长更多依赖于前沿性创新,为了提升这些国家的生产率,需要更多地投资于大学,让产品和劳动力市场的弹性最大化,并且发展更大程度上依赖于股权融资的金融体系。

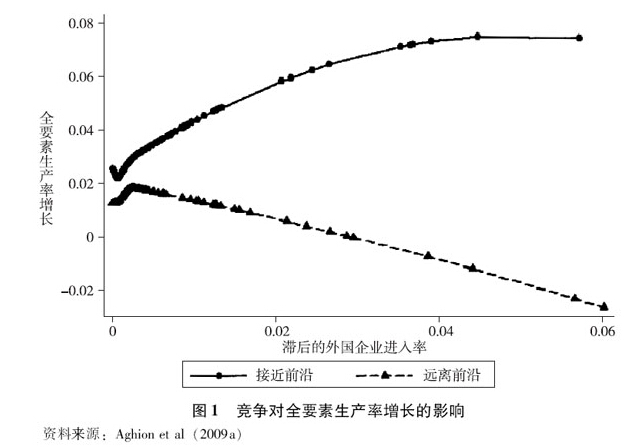

图1显示了竞争(用滞后的外国企业进入率来衡量)如何影响国内在位企业的生产率增长。上面的曲线显示,某一产业中接近世界技术前沿的国内企业(相对于中位企业)的平均生产率增长。我们看到竞争越激烈,这些企业的平均生产率增长越快。这反映了一种“逃避竞争效应”,即这些企业有足够的创新,使他们可以避开激烈的竞争。相反,那些相较于中位企业大大落后于技术前沿的企业,其生产率增长速度与激烈的竞争呈现负相关。这反映了一种沮丧效应(discouragement effect)。这说明,一国的生产率越接近世界领先水平,它所拥有的中位值以上的企业就越多,也就会存在有利于生产率提升的更激烈的产品市场竞争。

同样可以证明,在大多数发达国家,劳动力市场的弹性越大(这可以让创造性破坏的过程更容易)就越能促进生产率的增长。

影响发达国家生产率增长的第三个因素是研究生教育:事实上,前沿创新需要前沿研究。源自阿吉翁等人(2009b)的图2说明了在美国经济水平处于前列的州,即人均GDP高的州(如加利福尼亚州、马萨诸塞州等)中,其研究型教育对生产率增长的促进作用更大。相反,在人均GDP低的州(亚拉巴马州、密西西比州等)中,两年制大学教育对生产率增长的促进作用更大。这一结论在不同国家间也适用。越是人均GDP高的国家,其高等教育(特别是研究生教育)对生产率增长的促进作用越大。

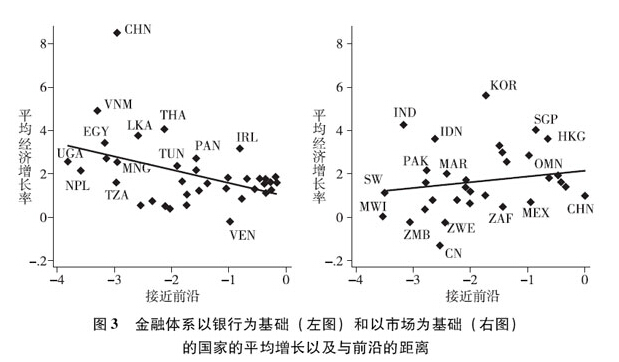

影响生产率增长的第四个因素是金融部门的组织形式。如图3显示(引自Koch,2014),在欠发达国家,以银行为基础的金融体系对生产率增长的促进作用更大;而在发达国家,基于市场的金融体系更能促进生产率的增长。

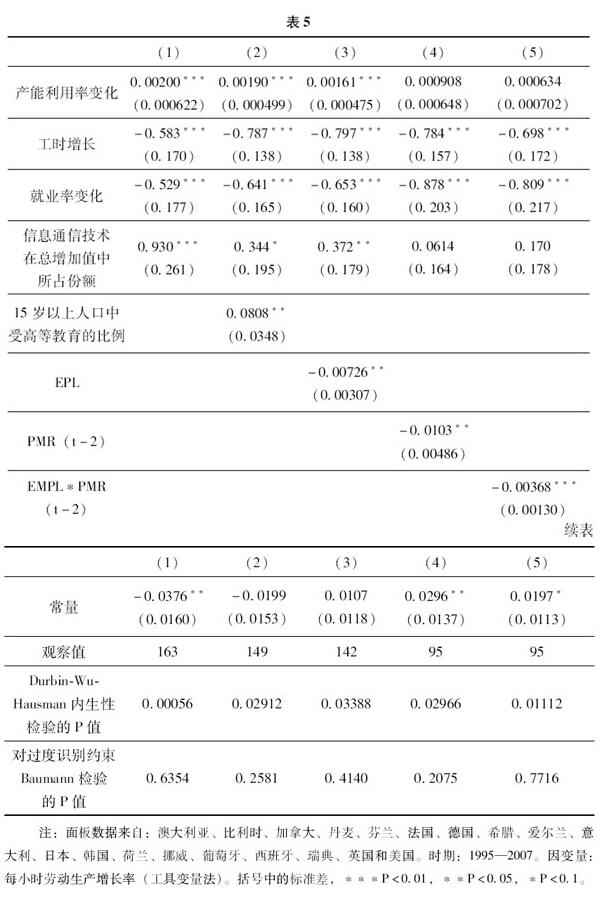

用信息通信技术占总增加值的份额这一指标,阿吉翁等人对生产率增长进行了跨国面板回归分析,发现两者之间存在显著正相关。但有意思的是,一旦控制对产品市场的监管,这种相关性就不再显著。这反过来表明,在发达国家产品市场的自由化是促进生产率增长的关键,也因为这能够促进信息通信技术在不同经济部门的扩散。

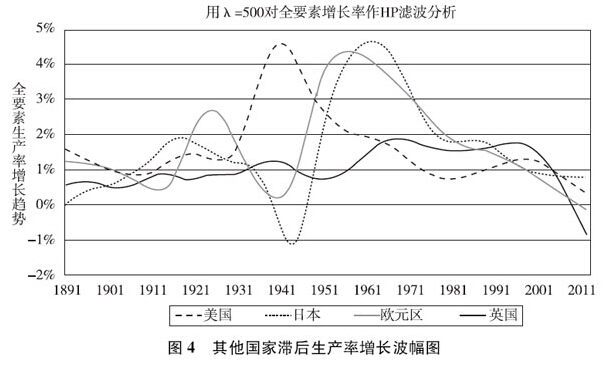

这个结果得到盖特和洛佩兹(Cette and Lopez,2012)的证实。盖特和洛佩兹在图4中表明,信息通信技术在欧元区(①欧元区是德国、法国、意大利、荷兰、奥地利和芬兰的加总。2012年,这7个国家占了欧元区全部GDP的88.5%。)和日本的扩散要滞后于美国。

通过计量经济学分析,盖特和洛佩兹从制度层面解释了这种扩散的滞后性:平均而言,工作年龄人口的教育水平较低,对劳动力市场和产品市场的过多监管等。这个结论意味着,通过实施结构性改革,当这些国家追赶上美国信息通信技术的扩散水平时,其生产率也会得到迅速提升。

最近,盖特、洛佩兹和马里斯(Cette、Lopez and Mairesse,2013)分析了针对(服务业)上游部门的反竞争监管措施对下游部门生产率增长的影响。利用1987—2007年间15个OECD国家的不均衡国家产业面板数据,他们发现对上游部门的反竞争监管对下游部门的生产率增长有着显著的不利影响,并且这种影响部分(但不是全部)是通过影响下游产业在研发和信息通信技术方面的投资起作用的。

4.3新兴市场经济体的生产率增长

现在,我们来考察新兴经济体生产率增长的源泉,在这些新兴经济体中,适应性创新和要素积累是生产率增长的主要来源。谢长泰和克雷诺(2009)强调了投入再分配效应的重要性。特别是,如果我们比较美国和印度企业生产率的分布情况,在图5中,我们会发现美国生产率低的企业要少于印度,而生产率高的企业要多于印度。换句话说,与美国相比,在印度,生产率高的企业很难成长,但生产率低的企业则很容易生存下来。再换句话说,创造性破坏的过程在美国运作得更有效率。

这种差异归因于多方面的潜在因素:特别是,印度的资本市场和劳动力市场更僵化;劳动力技能低于美国;印度基础设施的质量很差;印度缺乏保护知识产权和确保合同履行的有效制度。这些因素反过来又通过几条潜在的渠道影响生产率增长。一个特别有趣的渠道是管理实践,最新的研究(参见Bloom et Van Reenen,2010)表明,印度的管理实践严重落后于美国,不同国家平均的管理实践得分与该国人均GDP的水平有着很强的相关性。

5.科技浪潮

5.1两波生产率增长浪潮

利用1890—2012年间13个国家(G7国家加上西班牙、荷兰、芬兰、澳大利亚、瑞典和挪威)以及重新组建的欧元区劳动生产率和全要素生产率的年度和季度数据,博古德、盖特和莱凯特(Bergeaud、Cette and Lecat,2014,以下简称BCL)指出,在这段时间有两次大的生产率增长浪潮。

第一次浪潮在1941年达到顶点,第二次浪潮在2001年达到顶点。第一次浪潮对应着第二次工业革命,即电气、内燃机和化学(Gordon,2000)。第二次是信息通信技术浪潮。这次浪潮的强度要小于第一次,同时第二次浪潮在美国是否已经结束还是个大问题。

5.2扩散模式

BCL的研究(其中的图6)表明,日本、英国和欧元区都受益于这两次浪潮,虽然有不同程度的滞后。因此,第一次浪潮是在“二战”之后才在上述地区完全扩散开。至于第二次生产率浪潮,到目前为止在欧洲和日本都还没有出现。可以用市场的僵化来解释这种滞后,研究和高等教育的质量不高也是部分原因。

5.3全球性突破

在1890—2012年间生产率增长的演变中,可以观察到几次全球性的突破。BCL(2014)指出存在三种全球性突破:(1)与两次世界大战相关的全球性突破;(2)由1929年和2008年两次金融危机引发的全球性突破;(3)与全球石油供给冲击相关的全球性突破。

通过观察这几次全球性突破,BCL(2014)提出了一些有趣的发现。首先,世界大战对不同国家有着不同的影响。说得更精确点,对法国、德国和日本等参与战争的国家有向下的冲击作用;但对没有直接卷入冲突的美国而言,却有向上的冲击作用。第二,美国和加拿大从大萧条中的反弹要比其他发达国家强烈。而且,大多数国家是通过战争走出了大萧条。第三,全球石油供给冲击的影响是普遍化的,尽管美国比其他国家受到和走出冲击比较早,部分原因是采取了放松市场监管等措施。

5.4具体国家受到的冲击及改革的角色

BCL(2014,图7)指出了1990年后瑞典劳动生产率和全要素生产率增长的一次积极突破。这与(图8中显示的)日本的情况正好相反。在日本我们没有看到这种突破,相反,从1980年起,日本的劳动生产率和全要素生产率一直在下降。我们的解释是瑞典在1990年代早期实施了全面的结构性改革,特别是旨在减少公共赤字的公共支出体系改革,以及鼓励劳动力供给和企业家精神的税收改革。而过去30年日本没有采取任何重要的改革举措。

BCL(2014)的研究指出了在过去30年中,有四个国家是改革的领跑者。瑞典在1990年代早期的改革,推动其全要素生产率从1976—1992年间平均0.4%的增长速度,提升到了1992—2008年间的1.9%。同样,荷兰1982年采取的改革推动其全要素生产率的平均增速从1977—1983年间的0.5%,提升到了1983—2002年间的1.5%。加拿大1990年代早期的改革推动其全要素生产率的平均增速从1974—1990年间的0.3%,提升到了1990—2000年间的1.1%。最后,澳大利亚1990年代早期的改革推动其全要素生产率平均增速从1971—1990年间的0.4%,提升到了1990—2002年间的1.4%。这些发现与跨国面板回归分析的结果相一致。这种回归分析表明结构性改革在促进科技浪潮的扩散方面发挥着关键作用。

6.企业成长的障碍

在第3部分中已经说明,最新的理论和实证研究都指出了企业规模对竞争力的重要性。更准确地说,我们在寻求一种政策,这种政策强调生产率增长达到一定程度后,可以让企业具备“开放性”(首先是成为出口商,然后是能够参与外国直接投资或外包活动)所需要的规模门槛。

在企业动力及其对总生产率增长的影响方面,有一整套的文献研究。就理论而言,不少学者(Klette and Kortum,2004;Acemoglu et al,2012;Akcigit,2014)就增长、再分配和企业动态变化相互影响进行了研究。这些文献建立在熊彼特增长范式的基础上(Aghion and Howitt,1992;Aghion、Akcigit and Howitt,2013),该范式把企业视为有多条生产线的生产商和创新者。创新提升了企业在生产特定中间投入品方面的生产率,允许在位企业扩张自己的生产范围,也就是增加生产线的数量\[也就是说,如果一家在位企业发明了一条新的生产线,那么这家企业将通过伯特兰德竞争(Bertrand competition)淘汰在旧生产线上竞争的生产商\]。同时,如果外来者在在位企业拥有的某一生产线上进行了成功创新,将会把在位企业拥有的这条生产线从其生产范围中淘汰掉,从而使在位企业的生产线数目减少。

这一分析框架产生了一个关于企业规模的遍历稳态分布(ergodic steady-state),它取决于技术创新、针对在位企业或潜在市场进入者的政策走向、监管或信用市场的特征(这种市场特征会影响企业进入市场或进入市场后成长的能力)等因素。

特别是,这一框架能够解释有关企业动态变化和企业规模分布的典型化事实。这些事实包括:(1)企业规模分布是高度倾斜的;(2)企业规模和企业年限高度相关(在这个框架中,新的企业都是单一生产线企业,如果想成为拥有多条生产线的大企业,它需要创新出这些生产线,并且已有的生产线要经受住创造性破坏过程的洗礼);(3)小的企业会经常退出(只要有一个来自外部的创新就能够淘汰掉一个单一生产线企业,但要淘汰一个拥有多条生产线的企业则需要好几个成功的外部创新),但是只要这个企业存活下来,它就能够以超过平均增速的速度快速成长起来(它极可能成为一个高效的创新者,同样也可能研发出多条生产线之间的合成效应);(4)在美国,大量的研发活动往往由在位企业进行;(5)新进入企业和在位企业之间在投入方面的再分配是生产率增长的重要来源。

这个框架也可以解释为什么在发展中国家妨碍企业规模成长的因素也妨碍了总生产率的增长。例如,阿克吉特(Akcigit et al,2014)认为,在发展中国家,随着企业规模的增长,合约摩擦会非常突出。随着企业控制的生产线数量增加,要避免企业经理人的要挟将会越来越难。这反过来妨碍了更有效率的企业(即那些创新能力强的企业)的成长,也就是说由于这些企业的所有者想要减少企业经理人的要挟问题,所以促进企业成长的激励就很低。这样,在被效率更高的企业取代之前,那些效率低的企业可能存活的时间会更长。

虽然合约不完备以及缺乏信任会明显阻碍企业成长,但先前的研究表明还存在其他障碍:(a)在位企业进行研发或者广告活动产生的成本;(b)创立一家新公司的行政成本;(c)劳动力市场监管。

阿吉翁和其他两位合作者(Aghion、Fally and Scarpetta,2007,以下简称AFS)曾就金融市场发展对不同规模新企业的进入和进入后企业成长的影响,进行了经验研究。他们采用了经过调整后统一的企业层面的数据,这种统一性主要体现在新进入企业和进入后企业的行业、规模等级和时间等方面,样本主要来自工业化国家、转型国家和拉丁美洲国家(Bartelsman et al,2014)。他们提出了金融市场发展的两个主要指标:即私人信贷率和股票市场资本化率,并用一系列描述银行和证券市场的监管指标来说明这些金融发展的变量。同时,他们采用拉詹和津加莱斯(Rajan and Zingales,1998)的办法,在尽量使遗漏变量偏差和其他缺失设置最小化的基础上,考察了美国金融市场发展的不同指标和相应部门对外部融资的依赖性之间的相互作用。

AFS的研究结论主要包括:第一,在严重依赖外部融资的部门,高度发展的金融市场能够促进新企业的进入;第二,进入的企业规模越小越能受益于高度发展的金融市场,然而,金融市场的发展对于大企业的进入要么没有作用,要么有负面作用;第三,对于更多依赖外部融资的部门,即使控制劳动力市场的监管不变,金融市场的发展也能促进进入后企业的成长。(①之前对这一主题也有不少研究,Beck、Demirgü-Kunt、Laeven and Levine(2004)发现,金融市场发展能够促进更多依赖于小企业的产业(用美国小企业这个产业中的份额来衡量)的增长。同样,Beck、Demirgü-Kunt and Maksimovic(2004)通过一次企业调查来评估企业对金融约束的感受。他们发现,相对于大企业,小企业更容易受到金融约束、法律和腐败等问题的影响。)

监管对企业动力和企业规模的影响也是一个令人着迷的话题,但之前很少有人涉及。有学者(Garicano、Lelarge and Van Reenen,2012)分析了法国50个雇员监管门槛以上的企业的静态福利效应,指出了一种配置无效率的重要来源(也就是,规模正好在门槛以下的企业存在无效集中)。然而,这种门槛或其他类型的监管是如何影响企业规模分布和总生产率增长的,仍是一个需要研究的问题。

7.我们还需要纵向定位政策吗?

7.1争论

从强调产业层面的竞争力转向强调企业层面的竞争力,然后提出关于企业层面竞争力和企业层面生产率关系方面的证据,到最后我们讨论促进生产率增长的决定因素和政策。所有这些都指向了“横向定位”政策,即采取提升所有部门生产率的政策(竞争、自由劳动力市场、专利和研发政策等),而不是只关注“纵向定位”,即只是瞄着提升某一产业(包括在其他国家的该产业)在世界范围内竞争力的政策。

在“二战”后,纵向目标的政策非常流行。世界银行和其他国际金融机构都提倡在拉丁美洲国家实行进口替代政策,当地的产业都受益于国内需求。同时,它们支持东亚国家(像韩国和日本)实行出口导向政策,比如通过关税或非关税壁垒,或部分通过维持本币汇率低估等。至少在“二战”后的二三十年间,由于这两类国家都保持了较快的增长速度,这些通常意义上的“产业政策”,并没有引起任何异议。

然而,到了1980年代早期,学界和国际金融机构政策建议者对纵向目标政策的批评逐渐增加。特别是,允许政府选择成功者或失败者,并因此造成政府被既得利益者俘获的范围不断增加这一点,受到极大批评。不少学者(Frankel and Romer,1999;Wacziarg,2001)的经验研究都指出了贸易自由化对经济增长的积极影响,正如关于竞争力和增长方面的最新研究一样(参见 Aghion et al,2005;Aghion et al,2008),这些新的研究进一步增强了对纵向定位政策的反对。

但是,近期发生的三种现象促使我们对这个问题进行反思。首先,气候变化及其给我们带来的警醒,即如果没有政府对清洁生产和清洁创新的支持,全球变暖现象将进一步加剧,并且会产生世界范围内的各种负外部性(干旱、森林退化、移民、冲突)。其次,最近的金融危机揭示了自由放任政策已经导致一些国家特别是南欧国家,非贸易部门发展(特别是房地产)的失控,这是以牺牲能够带来长期趋同和创新效应的贸易部门为代价的。第三,中国在世界舞台上表现得这么杰出,很大程度上要归因于其持续的产业政策。同时,我们看到越来越多的学者(特别是在美国)开始谴责自由放任政策带来的危险。特别是这种自由放任政策主张发达国家要更多地关注上游部门的研发和服务,而把制造业外包给劳动力成本低廉的发展中国家。他们指出,像德国或日本这样的国家通过实行积极的产业政策,对价值链的中间制造业部分就管理得很好,这回过头来也使这些国家从外包价值链的其他部分中受益颇丰。

正如上面提及,对产业干预主义最常用的反驳是“挑选赢家”(picking winner)的观点。确实,产业政策在一定程度上就是“挑选赢家”,但是就像英国现任商务大臣文森特·凯博(Vincent Cable)指出的,这里的“赢家”是指我们判断未来可能需要的技能以及支持的部门。然而,下面的讨论可能认为“挑选赢家”的观点失去杀伤力。首先,政府挑选的是一个部门而不是企业;第二,政府是以保持甚至增强该部门竞争和熊彼特选择的方式来进行干预。对传统产业政策的第二个批评是其中存在被俘获和寻租行为的风险。在这里,对部门的选择以及政府支持方式(包括竞争力、退出机制等)设定清晰的原则,应该会有助于解决这一批评。

更为基本的是,支持促进增长的部门政策的一个主要理论观点,是存在知识溢出效应。例如,选择在治污科技方面进行创新的企业并没有把未来的收益内部化,但现在拥有这方面的技术优势也会使未来治污科技的创新变得有利可图。更普遍的是,当企业选择在哪里生产和创新时,它并没有考虑可能给其他企业或部门带来正的或负的外部性。一个更有力的论点是,信用约束可能进一步限制或者延缓企业向新的领域拓展(可能促进更多增长的领域)。但是,现在有人认为市场失灵本身并不能成为产业干预的理由。

另一方面,有一些活动特别是高科技部门的活动会给经济中的其他部门产生知识溢出效应,同时由于这是一种无形的资产,所以企业很难获得私人资本的支持来从事这些活动。因此,事实上可能需要对这些部门的企业进入和创新给予补贴,同时确保部门内的公平竞争。注意,这些部门通常也就四五个,即能源、生物科技、信息通信技术和交通运输。

7.2反思产业政策的设计和治理

据我们所知,最先为支持恰当设计的产业政策进行令人信服的经验研究的是纳恩等人(Nunn and Trefler,2009)。他们用一组国家的微观数据来分析是否如关于幼稚产业的争论那样:一国的关税保护措施倾向于支持技术密集型(即更为密集地使用技术工人)部门和活动,会对生产率提高产生积极影响。他们发现,生产率提高与关税保护的“技术偏向”之间有显著的正相关关系。当然,这一相关性并不必然意味着有“技术偏向”的保护和生产率提高之间有因果关系:这两个变量可能本身就是第三个因素作用的结果,比如相关国家的制度质量。然而,纳恩等人的研究显示,至少25%的相关性对应着因果关系。他们的分析表明,政策目标设计得当(这里指技术密集型)确实会促进增长,不仅在获得补贴的部门中,而且是在整个国家中。

最近,阿吉翁等人(Aghion、Dewatripont、Du、Harrison and Legros,2012,下文简称ADDHL)指出,部门政策并不必然与竞争政策相悖。首先,他们设定了一个简单模型来说明,定向扶持可以在同一部门中引入不同的企业,一个部门竞争越激烈,越能引发企业为“逃避竞争”而进行创新(Aghion et al,2005)。当然,这很大程度上取决于产业政策的设计。这一政策应该定位于部门,而不是特殊企业(或者说“全国性领军企业”)。这反过来意味着,在新的经验研究中,应该用生产率增长、专利及其他创新形式和企业家精神这些变量来回归一些部门性干预措施与该部门竞争程度的交汇项,同时这些干预措施不应集中在一个企业,而应分布于很多企业。

不幸的是,欧盟国家中关于各部门所获国家援助的数据无法获得。因此,为了考察国家对某一部门的补贴与该部门产品市场的竞争水平之间的相互作用,ADDHL使用了中国企业层面的面板数据。为更准确起见,他们考察了中国国家商业调查中所有的工业企业。该调查是针对所有销售额超过500万元的企业进行的年度调查,取样时间为1988—2007年,调查内容包括投入产出信息、企业层面的国家补贴等。产品市场的竞争程度用1减去勒纳指数(Lerner Index)来衡量,该指数是经营利润减去资金成本所得值与销售额的比值。ADDHL指出,全要素生产率、全要素生产率增长和产品创新(定义为新产品产值与所有产品产值的比率)都与国家对某部门的补贴同该部门的市场竞争之间的相互作用呈正相关关系。因此接受补贴的部门竞争越激烈,定向国家补贴对该部门全要素生产率、全要素生产率的增长和产品创新的积极影响就越显著。事实上,ADDHL认为对于竞争程度低的部门该影响为负,反之,该影响会在部门的竞争程度足够高时转为正。最后ADDHL指出,国家补贴的集中程度越低,则国家补贴与部门中产品市场竞争程度的相互影响越显著。实际上,如果只注意国家援助的集中程度(涉及国家援助不太集中的部门)的第二个四分位,那么在产品市场竞争程度高于中位水平的所有部门中,国家援助对全要素生产率和产品创新都有积极影响。

7.3环境

在放任自流的经济体中,企业创新可能走向错误的方向,例如,污染性能源行业的活动只是因为他们掌握了这类活动的专业技术,而不会考虑他们的做法给环境和知识带来的外部性。因此,阿吉翁等人(Aghion et al,2010)搜集了一组关于汽车行业专利权的跨国面板数据。他们区分了“肮脏创新”(涉及内燃机)和清洁创新(例如电动汽车)。他们认为,某一企业家过去的“肮脏创新”存量越大,该企业家当前的创新就“越肮脏”。这种路径依赖现象再加上到目前为止大多数创新都是肮脏的,就意味着若没有政府干预我们的经济体会产生过多的“肮脏创新”。因此政府干预的作用就是将技术创新的方向转向清洁创新。

正如阿西莫格鲁等人(Acemoglu et al,2012)所言,延迟这类方向性干预不仅会导致环境的持续恶化,而且肮脏创新机制会继续强化,使得肮脏技术更具生产力而且会拉大肮脏技术和清洁技术之间的差距。这一逐渐拉大的鸿沟会使清洁技术赶上和取代肮脏技术所需要的时间更长。因为追赶阶段的特征是较为低速的增长,所以延迟干预的成本,也就是放弃的增长,将会更高。换句话说,延迟干预是要付出代价的。

毫不意外,延迟的时间越短且贴现率越高(即赋予未来的价值越低),则成本就会越低。这是因为延迟干预的收益最初就以较高消费的形式实现了,然而将来遭受的损失会通过更严重的环境恶化和更少的消费来体现。此外,因为根本上有两个问题需要解决,即环境问题和创新问题,用两个工具比用一个要好。最理想的政策是用(i)碳价格来解决环境外部性问题,同时(ii)对清洁研发进行直接补贴(或对肮脏技术征收利润税)来解决知识外部性的问题。这样的政策同样需要纵向定位。(①当然,有人认为碳价格本身就可以同时解决环境和知识外部性这两个问题(不鼓励使用肮脏能源也就不鼓励肮脏技术的创新)。然而单纯依靠碳价格会导致短期消费大幅减少。因为双工具政策降低了短期成本,即放弃的短期消费;它增加了即刻施行的可行性,标准模型考虑到贴现率的原因而建议延迟施行。)

7.4总结

总之,本部分的讨论说明目标得当的部门干预(即针对技术密集度更高或竞争更充分的部门)可以驱动增长。同时,我们赞成同一部门中企业间的补贴分配不应集中。然而这只是我们研究如何管理产业政策才能造就更加竞争友好和创新驱动的产业这一更宏大的研究课题的起点。特别是如何设计产业政策才能确保不良项目不会得到再融资?政府应该如何调整其关于竞争政策的宗旨和实践,才能将设计和实施产业政策的新思想融入其中呢?气候变化、近期的金融危机和中国在世界市场上新的优势地位同时出现,使我们更坚定地相信市场竞争确实是增长的主要动力,但专业化也不能完全依靠放任自由的市场。同时,人们越来越认识到,凭借最发达国家专注于上游研发和服务业而将其余所有产业外包给新兴市场经济体的专业化模式,从长期来看是不可持续的。

8.对中国一揽子新增长政策设计的启示

中国在过去三十年中卓越的增长成就理应得到全世界的认可:这使得谦逊如我者也受邀为其提供经济建议。然而中国目前的增长很大程度上是追赶式增长,也就是说,增长建立在模仿和改造从别处引进的技术上。

1980年代早期的双轨制市场化改革和省级领导之间以增长为考核指标进行的锦标赛竞争刺激了追赶式增长。这有助于资源和投资从农业向工业、从国有企业向(受信贷约束的)新的乡镇企业和私营企业的再配置。鼓励外国直接投资更进一步强化了技术追赶模式。

通过提高对现有企业的管理水平(参见上述讨论)、使劳动力从农村更自由地流向城市、加快发展金融部门、令资本流动自由化(如中国计划的那样)都可以进一步实现追赶式或再配置式的增长,然而有一些原因也使人们认为,这在长期来看是不可持续的,特别是:(i)从农业向工业再配置和吸收进口技术所获得的效率会在再配置完成时消耗殆尽;(ii)工资上涨会减小中国出口商品的比较优势。

于是问题自然就来了:中国如何才能避开中等收入陷阱,成功地从追赶式增长转为创新引导式增长呢?在这一过程中,中国如何才能实现高质量的增长?上文关于将企业层面的生产率提高作为竞争力的根本源泉的讨论,以及关于生产率提高的驱动力的讨论,指出了创新型经济体的四大支柱:

(1)竞争和创造性破坏:相对于模仿来说,前沿创新更大程度上是由竞争和自由进入所推动的。原因有二,处于技术前沿的在位企业会通过创新来逃避竞争和威胁新进入者,同时大多数开创性的创新是由新进入者进行的。相互制衡对保证自由进入和充分竞争非常必要,因为这有助于将地方政府和在位大企业之间的串谋降至最小。

(2)顶尖的研究型大学,即在上海交大世界大学排行榜中非常靠前的大学。近期对该主题的研究表明,要获得高的排名,学校不仅需要更多的投资,而且要在预算管理、工资政策、雇佣和解雇决定及项目设计方面有更大的自主权。自主权会与大学之间和研究人员之间更有效率的竞争相伴而生。因此,同经济体的其他部门一样,较少的向上问责制应该被较多的向下问责制和竞争压力所取代。

(3)动态化的劳动力市场体系,包括:(i)公司雇佣和解雇的灵活性;(ii)能够帮助工人从一份工作转向另一份工作的良好培训体系;(iii)良好的社会安全网,即发达的可携带社会保障、随工作转移的养老金和慷慨的失业保障体系(条件是失业工人接受培训并获得新工作)。这样一种灵活且有保障(flexsecurity)的体系能够充分推动创造性破坏和创新引导型增长。

(4)更多依赖风险投资、私募股权和证券市场的金融体系,因为创新型投资的风险较大,所以投资者既要求好的回报,又要求控制权。

如何确保创新导向型增长是高质量的呢?我觉得中国的领导层目前担忧增长的两个副产品,即不断恶化的环境和快速上升的不平等水平。换句话说,实现包容性和可持续的创新导向型增长是一个挑战。事实上,施行上述支柱有助于实现这些目标,特别是:(i)竞争、教育和灵活的社会保障体系相结合有助于增强社会的流动性;(ii)保障充分竞争的地方制衡有助于改善环境。

于是又出现了一个问题:中国要全力以赴地转向创新导向型增长(如果可能)需要实施哪些组织上或制度上的变革呢?显然,对这个问题我们现在没有答案,因为我们对中国现行制度的组织方式和运作方式缺乏了解。

然而经验和因果证据表明,一个智慧之邦能够激发创新引导机制。(1)设立财政制度来实现三重目标:(i)增加收入以投资于教育、大学和基础设施等有利于创新的领域;(ii)实行再分配以避免过度不平等和贫困陷阱;(iii)不向创新者征敛,以鼓励创新。(2)通过建立适当的制度化机制来强化对各级政府的制衡,在保证充分竞争的同时,使致力于加强创新的国家投资得到正确的定位和监督。

一方面建议从模仿导向型增长向创新导向型增长转变,另一方面又建议中国通过简单模仿当前创新型国家的制度安排来实现这一转变,这多少有些自相矛盾。中国必须自己寻找改革其国家制度的方式,来确保上述支柱的充分运作。它必须自己寻找下列问题的答案:(i)如何在当前中国的制度环境中建立充分有效的竞争政策工具和机制?(ii)中国(特别是在地方层面)为实现可持续的、包容性的创新导向型增长,应该引入哪种合约上、组织上和制度上的变革?(iii)在评价地方官员和建立官员考核指标时,应该如何将环境和社会(即包容性)因素纳入GDP增长中呢?(iv)应该如何完善税收和福利制度,以达到创新型国家的最优标准和实践呢?特别是,如何协调对再分配的需要以及为创新提供公共基础设施和服务的融资需要?

9.总结

本文中我们运用了现代贸易经济学,特别是将国家竞争力归结为单个企业竞争力的想法。随后我们综述了近期阐释企业竞争力与其生产率和成长潜力有关的经验研究。接着我们考虑了决定企业生产率的因素和可能抑制企业规模扩大的潜在障碍。最后我们认为促进企业生产率提高,首先需要横向政策(产品和劳动力市场自由化、贸易自由化和高额的教育投资等),或许也需要设计和管理得当的纵向定位(部门)政策。

在结束本文之前,我们想谈谈宏观经济政策这一微妙的话题。近期跨国/跨行业的研究(①Aghion、Hemous and Kharroubi(2009),Aghion、Farhi and Kharroubi(2012))表明,更多逆周期的财政和货币政策会促进增长。逆周期财政政策是指国家在经济衰退时增加公共赤字和债务,在经济回暖时减少公共赤字和债务。逆周期货币政策是指中央银行在衰退时降低短期实际利率,在回暖时提高短期实际利率。这些政策能够帮助衰退时期受信贷约束或流动性约束的企业继续进行创新投资,也有助于在经济周期中维持总消费从而维持企业的市场规模(详见Aghion and Howitt,2009)。这就意味着创新经济体会从逆周期宏观经济政策中获益。衰退时赤字越大实际利率越低,繁荣时赤字越小实际利率越高,这可以帮助受信贷约束的创新型企业在经济周期中维持其研发投资和促进增长的其他投资。

(翻译:徐兰飞、贺瑞珍)

(责任编辑:小黑)